I muri. Quelli della scuola materna: dividevano la sala giochi dal giardino, la stanzetta per il sonno da quella per il cibo. Erano muri: colorati con i nostri scarabocchi, muri possenti e tristi, il perimetro dei nostri primi passi. Poi vennero quelli della scuola elementare: là servivano per dividere la prima classe dalla quinta, i piccoli analfabeti dai provetti scienziati, il sapere dell’abc dal sapore delle poesie. Erano muri: tutt’al più divenivano porte da calcetto, torri per “fare la conta” a nascondino, spazi da fissare nel mezzo delle interrogazioni. Umili presenze di cortesia: la lavagna stava in piedi grazie a loro; anche la carta geografica e la tabella dei numeri periodici. I muri erano nient’altro che muri. Quando uno di loro cadeva – per una crepa o per un sisma – ricordo terrore e panico: era come se crollasse il mondo. Li avevo sempre legati ai mattoni e al cemento. Mai li avevo associati a dei sentimenti: rabbia, costernazione, ripulsa.

Rincasai da scuola e sedetti a capo-tavola: il minestrone della nonna era il mio piatto preferito di novembre. Anche di quel novembre. Che nessuno s’azzardasse infastidirmi nel mezzo di quella frequentazione con i profumi e le spezie: avevo avvisato anzitempo che non sarei più stato padrone delle mie azioni. Ciò che mai nessuno s’azzardò riuscì inconsapevolmente a Paolo Frajese, volto storico del TG1. Lui non lo poteva sapere, ma quel giorno m’arrestò col cucchiaio pieno di minestrone: a metà strada tra il piatto fumante e la bocca spalancata. Voltai lo sguardo verso la credenza – laddove stava la televisione – e con l’udito raccolsi parole strane: «Una notte storica per i berlinesi e il mondo intero. Cinquantamila persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall’abbraccio festoso di una città in festa». Continuai a mangiare imperterrito: non m’accorsi subito che la storia mia stava guardando in faccia. A pranzo finito, feci zapping sul telecomando e mi portai su Rai2. Era in corso la stessa liturgia: «La storia avanza a velocità incostante e di colpo, in pochi e intensi giorni, si possono cancellare decenni d’immobilismo. La forza delle protesta popolare ha avuto la meglio sulla forza della rigidità del sistema». Spensi la televisione: capii che quella notizia un giorno avrebbe cambiato la storia. Un prima, un dopo. Dalla rabbia all’orgoglio. Un istante contro decenni.

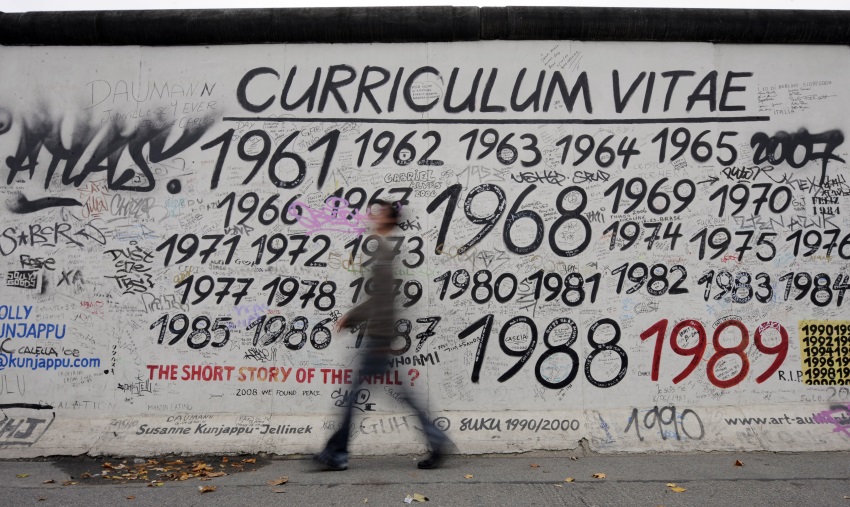

Il 9 novembre 1989 avevo quasi dieci anni e una testina piccola piccola: mangiando il minestrone avevo assistito, quasi in diretta, alla cerimonia funebre del Muro di Berlino. Un muro strano: sbriciolato, mi invase più di allegria che di angoscia. Quei chilometri di mattoni e di filo spinato non ci sarebbero più stati. Ricordo il battibecco con la mia maestra quando, all’indomani, iniziò ad usare il verbo “cadere” per spiegare quell’accaduto. Non era il verbo corretto, non era corretto leggere così la storia, c’erano verbi migliori a disposizione. “Cadere” è rovinare al suolo improvvisamente: è la fotografia di un attimo.Quel muro non è mai caduto: l’hanno disintegrato altri uomini da quelli che l’avevano eretto, smantellato a colpi di picconi, di nostalgie e di visioni. A furia di allenare gli ideali, facendoli crescere sotto l’agghiacciante oppressione delle dittature. Il verbo “crollare” implica un istante, condito d’improvvisazione; “far crollare” è il tempo lungo dei sogni che diventano segni. Per farsi storia.

Una storia a disposizione di ciascuno: ciò che importa è non perdere l’appuntamento con la Bellezza. Che – seppur derisa, beffeggiata e striata – sa trasformare una rivoluzione in una rivelazione, il contrario dell’evoluzione. L?evoluzione avviene ad occhi chiusi, la rivoluzione ad occhi aperti, la rivelazione con lo sguardo acceso. Quel giorno, seppur bambino, intuii che la giornata non è di chi si sveglia presto ma di chi ha un buon motivo per alzarsi.

(da Il Mattino di Padova, 9 novembre 2014)